開催レポート/一隅会第554回 「能」の魅力と日本人の心と身体

~650年以上も続いている秘密~2025年8月22日(金)

2025年8月22日(金)に第554回一隅会(経営哲学懇話会)を東京グランドホテル 欅の間を会場に、参加交流型講演会として開催いたしました。

今回の懇話会は、「能」の魅力と日本人の心と身体 ~650年以上も続いている秘密~をテーマに、能楽師 下掛宝生流ワキ方 安田 登氏をお招きしました。

当日は会員企業の約40名にご参加をいただき、講演の後には安田氏、琵琶奏者の金沢氏を交え、 情報交換や相互紹介、異業種の方々と積極的な交流会が行われました。

1.能の歴史と実践する魅力と活用

約650年前の室町時代に観阿弥・世阿弥親子が完成させ、世界唯一、一度も途切れていない古典芸能である。

過去に継承の危機があったが、思い入れが強い先人がいたからこそ、現在まで引き継がれている。

能の魅力は、洗練された身体表現(謡・舞)と幽玄な世界観、そして能面・装束の美しさにある。

江戸時代の能は、武士の中でもトップマネジメント層が嗜む芸能であった。

2.日本人の身体感-カラダとココロ

能の代表的な祝言曲「高砂」を全員で謡い、「和」の呼吸法を体験。

能楽師が高齢になっても元気で認知症にならないのは、2つの要素が考えられる。

- すり足によって大腰筋が鍛えられる

- 腹式呼吸による発声

一般的にストレス対処は軽減・解消する考え方だが、対照的に「跳ね返す」という考え方もある。

大きなストレスほど大きな行動エネルギーに変わり、それを跳ね返すエネルギーが丹田から響く声、すなわち武士が行った能の謡いである。

3.能の継続戦略

観阿弥、世阿弥が生み出した「観世流」の能

能を継承するには2つのキーワード「伝統」と「初心」である。

「伝統」は天才に依存しないシステム <陰陽の和する所の境を成就とは知るべし>

人は変化をしようと思ったら、過去の自分を斬り捨てなさい。

「初心忘るべからず」 物事を始めたばかりの未熟さや失敗をわすれてはいけない

「時々の初心」 時々の自分を斬り捨てなさい

「老後の初心」 命には終わりあり、能には果てあるべからず

人は進歩するのではなく、充実していく、それが「初心」である

突然の変化についていけるよう、日常から「初心」マインドを身に付ける

イノベーションが出来る人はイノベーションマインド「初心」を身に付けている人

注釈)これらの「初心」は、常に自分を未熟であると認識し、学びと精進を続ける姿勢を指している

初心の一つとして、夏目漱石著 夢十夜 第三夜を安田登氏が、金沢氏による琵琶の音とともに、真っ暗闇の中上演

*夏目漱石は長く能の謡いを趣味として続けており、「夢十夜」は能の影響が色濃いといわれている。

あらすじ

こんな夢を見た。

語り手である「自分」は、6歳の子供を背負い、田んぼの道を歩いている。

子供は確かに自分の子で、しかも盲目の青坊主であった。

目が見えないはずなのに、その子供は妙に大人びた口調で、周囲の状況を次々と言い当てたり、未来を見通すような発言をしていく。

そんな子供を背負いながら田んぼの道を歩いていく。

能舞台正面の「影向の松」は、神様が降り立つ場所とされ、演者は神霊を待つためにこの松の方を向いて舞う、能舞台が元の空間になり物語が始まる構造。

最後に安田 登氏より、締めのお言葉をいただいた。

「能」は、室町時代から連綿と受け継がれた深遠で奥深い魅力を持つ芸術であり、日本人のメンタリティとアイデンティティが結晶化され、現在まで息づいている。

経営・マネジメントの核心に伝統の智慧を取り入れ、時代の先を見据える力を養い、生き方そのものを磨く哲学として覚えていただきたい。

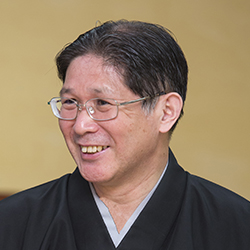

安田 登 氏

能楽師 下掛宝生流ワキ方

1956年千葉県⽣まれ。

下掛宝⽣流ワキ⽅能楽師。

元ロルファー。

⾼校時代、⿇雀をきっかけに甲⾻⽂字と中国古代哲学への関⼼に⽬覚める。

⾼校教師時代に能と出会う。

ワキ⽅の重鎮、鏑⽊岑男師の謡に衝撃を受け、27歳で⼊⾨。

現在は、能楽師のワキ⽅として国内外を問わず活躍するかたわら、『論語』などを学ぶ寺⼦屋「遊学塾」を東京を中⼼に全国各地で開催。

⽇本と中国の古典の “⾝体性”を読み直す試みも継続。

能のメソッドを使った作品の創作、演出、出演も⾏なう。

隣町珈琲でも「論語と⾝体」「古事記から探る⽇本⼈の古層」シリーズなど連続講座を多数開催。

主な著作

『能に学ぶ身体技法』(2005)

『身体感覚で「論語」を読みなおす。―古代中国の文字から』 (2009)

『身体能力を高める。「和の所作」』(2010)

『身体感覚で「芭蕉」を読みなおす。』(2012)

『体と心がラクになる「和」のウォーキング』(2012)

『不安や緊張を力に変える心身コントロール術』(2017)

『野の古典』(2020)

『見えないものを探す旅』(2021)

『三流のすすめ』(2021)

『古典を読んだら、悩みが消えた。』(2022)

『魔法のほね』(2022)など多数。