ビジネスをDXする“サブスクリプション”活用の要点とは?

株式会社サブスクリプション総合研究所の宮崎さん、ビープラッツ株式会社の藤田さんに、

事業のDX化の手法として期待されるサブスクリプションの要点と活用法についてお伺いしました。

株式会社サブスクリプション総合研究所

代表取締役社長

宮崎 琢磨 氏

ビープラッツ株式会社

代表取締役社長

藤田 健治 氏

インタビュー

動画や音楽の配信サービスが急速に普及したことで、「サブスクリプション」がとても身近になりました。

仕事でもマイクロソフトのオフィスなど従来はパッケージで購入していたものがサブスクリプションになっています。

ただ、BtoBのビジネスモデルではサブスクリプション導入はイメージが難しいと思います。

仕事でもマイクロソフトのオフィスなど従来はパッケージで購入していたものがサブスクリプションになっています。

ただ、BtoBのビジネスモデルではサブスクリプション導入はイメージが難しいと思います。

そうですね、実は「サブスクリプションを正確に理解できていない」というのはとても正しいことなのです。

私と藤田は2019年10月に『SMARTサブスクリプション』という専門書を出版しましたが、それまでサブスクリプションの学術的な定義はありませんでした。

私と藤田は2019年10月に『SMARTサブスクリプション』という専門書を出版しましたが、それまでサブスクリプションの学術的な定義はありませんでした。

では、サブスクリプションの定義は何ですか?

「顧客と継続的な関係が担保されていること」です。

製品やサービスを利用するたびに対価を払う「売り切り型ビジネス」に対して、サブスクリプションは顧客との継続的な関係が担保された状態で販売と購買が行われる状態のことです。

ですので、住宅の賃貸や新聞購読、水道・ガス・電気の利用なども含まれます。サブスクリプションはとても普遍的なビジネスなのです。

製品やサービスを利用するたびに対価を払う「売り切り型ビジネス」に対して、サブスクリプションは顧客との継続的な関係が担保された状態で販売と購買が行われる状態のことです。

ですので、住宅の賃貸や新聞購読、水道・ガス・電気の利用なども含まれます。サブスクリプションはとても普遍的なビジネスなのです。

その割には最先端のビジネスモデルとして取り上げられます。

サブスクリプションは製品やサービスの提供を「契約」に基づいて行います。

売り切り型のビジネスであれば、販売後に顧客の情報を持っていなくても問題ありませんが、サブスクリプションは利用が続く限り、サービス提供のために顧客との契約内容を管理し、データを持ち続けなければなりません。

ビジネスで言えば、提供するサブスクリプションサービスを直接ではなく、販売会社や代理店を経由して提供することがあります。

それでも、メーカーはエンドユーザーのデータを保時・管理することが必要になります。

さらに、複雑なビジネス商流の管理や契約内容の変更、使用料に応じた従量課金などにも対応しなければなりません。

つまり、サブスクリプションビジネスは普遍的なものですが、デジタルツールを活用してBtoBのビジネスに対応するモデルを構築するには特殊なシステムが必要になるのです。

売り切り型のビジネスであれば、販売後に顧客の情報を持っていなくても問題ありませんが、サブスクリプションは利用が続く限り、サービス提供のために顧客との契約内容を管理し、データを持ち続けなければなりません。

ビジネスで言えば、提供するサブスクリプションサービスを直接ではなく、販売会社や代理店を経由して提供することがあります。

それでも、メーカーはエンドユーザーのデータを保時・管理することが必要になります。

さらに、複雑なビジネス商流の管理や契約内容の変更、使用料に応じた従量課金などにも対応しなければなりません。

つまり、サブスクリプションビジネスは普遍的なものですが、デジタルツールを活用してBtoBのビジネスに対応するモデルを構築するには特殊なシステムが必要になるのです。

『サブスクリプションをすべてのビジネスに』を掲げる御社では3種類のサービスを提供しているようですね。

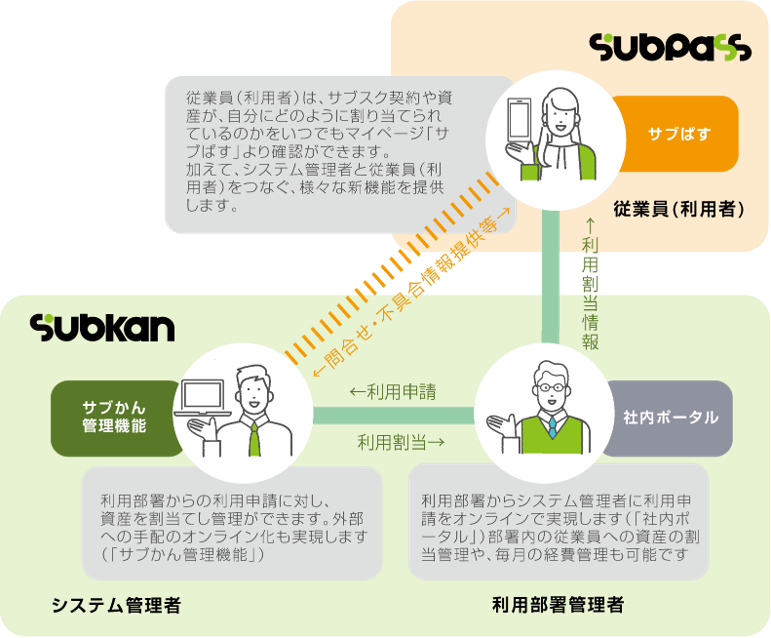

サブスクリプションのサービスを「使う」上での課題を解決する「サブかん®」です。

企業では、インターネット経由でクラウド上のソフトを利用するSaaSサービスの活用が一般的になりました。

企業では、インターネット経由でクラウド上のソフトを利用するSaaSサービスの活用が一般的になりました。

しかし、複数のサービスを導入すると管理が非常に煩雑です。

契約期間、契約数、契約単位、利用料金、支払いターム、解約条件などが異なるとともに、社内でどの社員にどのSaaSサービスのIDを交付しているか、退職した社員がアクセスできないようにしてあるか、などの管理が生じます。

この管理をエクセルで行っている企業も多いですが、今後さらに、SaaSサービスの利用が増えれば、管理の手間は膨大になります。

「サブかん®」を導入すれば、外部から購買する契約管理と社員割当を一元管理できるようになります。

契約期間、契約数、契約単位、利用料金、支払いターム、解約条件などが異なるとともに、社内でどの社員にどのSaaSサービスのIDを交付しているか、退職した社員がアクセスできないようにしてあるか、などの管理が生じます。

この管理をエクセルで行っている企業も多いですが、今後さらに、SaaSサービスの利用が増えれば、管理の手間は膨大になります。

「サブかん®」を導入すれば、外部から購買する契約管理と社員割当を一元管理できるようになります。

2つ目はサブスクリプションのサービスを「買う」サービス「SaaSplats®」ですね。

「SaaSplats®」は、オフィスツール、テレワーク支援、セキュリティ、会計・人事労務・営業支援など、業務に必要なさまざまなSaaSを購入できるマーケットプレイスです。

業務改善に向けて、新たなSaaSサービスを検討することもできるし、自社で契約済みのSaaSについても料金が比較できるので必要に応じて乗り換えができますね。

実は、先ほどの「サブかん®」では、「SaaSplats®」で購入したSaaSについて、そのまま「サブかん®」にデータが反映されますので、新たに入力作業することなく、管理の一元化ができます。

「Subkan Connect」という新たな機能です。

「Subkan Connect」という新たな機能です。

さて、サブスクリプションの「管理」「購入」と来ましたが、次は最も気になる「ビジネスのサブスクリプション化」です。

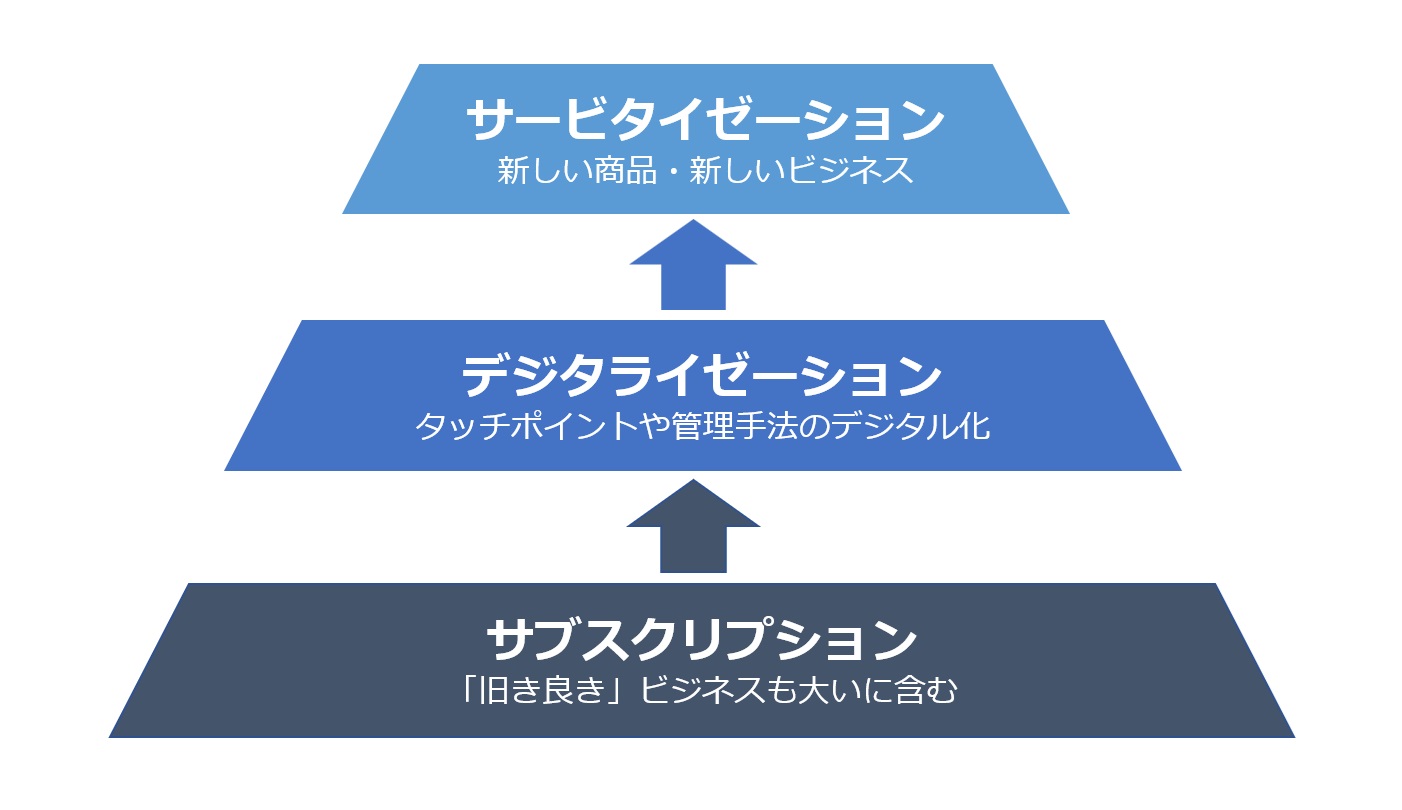

サービスの説明に入る前に、サブスクリプションビジネスの構造を整理してみましょう。

冒頭にお伝えした通り、サブスクリプションは「顧客と継続的な関係が担保していること」です。

普遍的なビジネスであり、ここがベースとなります。

これまでの売り切りビジネスから継続的な販売・購買への転換ですね。

冒頭にお伝えした通り、サブスクリプションは「顧客と継続的な関係が担保していること」です。

普遍的なビジネスであり、ここがベースとなります。

これまでの売り切りビジネスから継続的な販売・購買への転換ですね。

次に重要なのが「デジタライゼーション」です。

これまでアナログで行われてきた価値のやり取りをデジタル化します。

例えば動画配信サービスで連続ドラマを見るという価値があります。

以前はレンタルビデオ店でパッケージとして借りていたコンテンツがデジタル化され、オンデマンドで見放題が可能となったことで、定額見放題というビジネスが生まれました。

そして、3つ目が「サービタイテーション」です。

顧客のデータを入手できることから、より適切にサービスをアップグレードできます。

動画配信であれば視聴履歴を解析して、オススメ動画を表示することができます。

顧客の声に耳を傾け、一人ひとりに適したサービスにより満足度が高まれば、契約関係はより継続性が高まり、ビジネスとしての成長が見込めるのです。

家電にしても、自動車にしても、サブスクモデルであれば、一定期間で交換でき、ユーザーは最新のモデルを体験できるし、メーカー側はその期間に保つ耐久性を確保すればよく、デザインも大きく変えなくていいので部品のリサイクルなども容易でサステナブルなものづくりを構築することもできます。

サブスクリプションはメーカーにこそ向いているビジネスモデルだと思います。

これまでアナログで行われてきた価値のやり取りをデジタル化します。

例えば動画配信サービスで連続ドラマを見るという価値があります。

以前はレンタルビデオ店でパッケージとして借りていたコンテンツがデジタル化され、オンデマンドで見放題が可能となったことで、定額見放題というビジネスが生まれました。

そして、3つ目が「サービタイテーション」です。

顧客のデータを入手できることから、より適切にサービスをアップグレードできます。

動画配信であれば視聴履歴を解析して、オススメ動画を表示することができます。

顧客の声に耳を傾け、一人ひとりに適したサービスにより満足度が高まれば、契約関係はより継続性が高まり、ビジネスとしての成長が見込めるのです。

家電にしても、自動車にしても、サブスクモデルであれば、一定期間で交換でき、ユーザーは最新のモデルを体験できるし、メーカー側はその期間に保つ耐久性を確保すればよく、デザインも大きく変えなくていいので部品のリサイクルなども容易でサステナブルなものづくりを構築することもできます。

サブスクリプションはメーカーにこそ向いているビジネスモデルだと思います。

それほど大きな可能性を秘めているサブスクリプションビジネスですが、参入の障壁はどこにあるのですか?

サブスクリプションは契約ビジネスなので、顧客企業との契約を適正に管理できなければ成り立ちません。

法人向けの携帯電話のレンタルを例に取りましょう。

では、本体、通信のSIM、業務管理有料アプリなど複数の契約が必要であり、顧客企業からすれば1社で完結して欲しいはずです。

つまり、少なくとも3種類の契約を一元で管理できなければBtoBで携帯電話のサブスクリプションビジネスを展開することはできないのです。

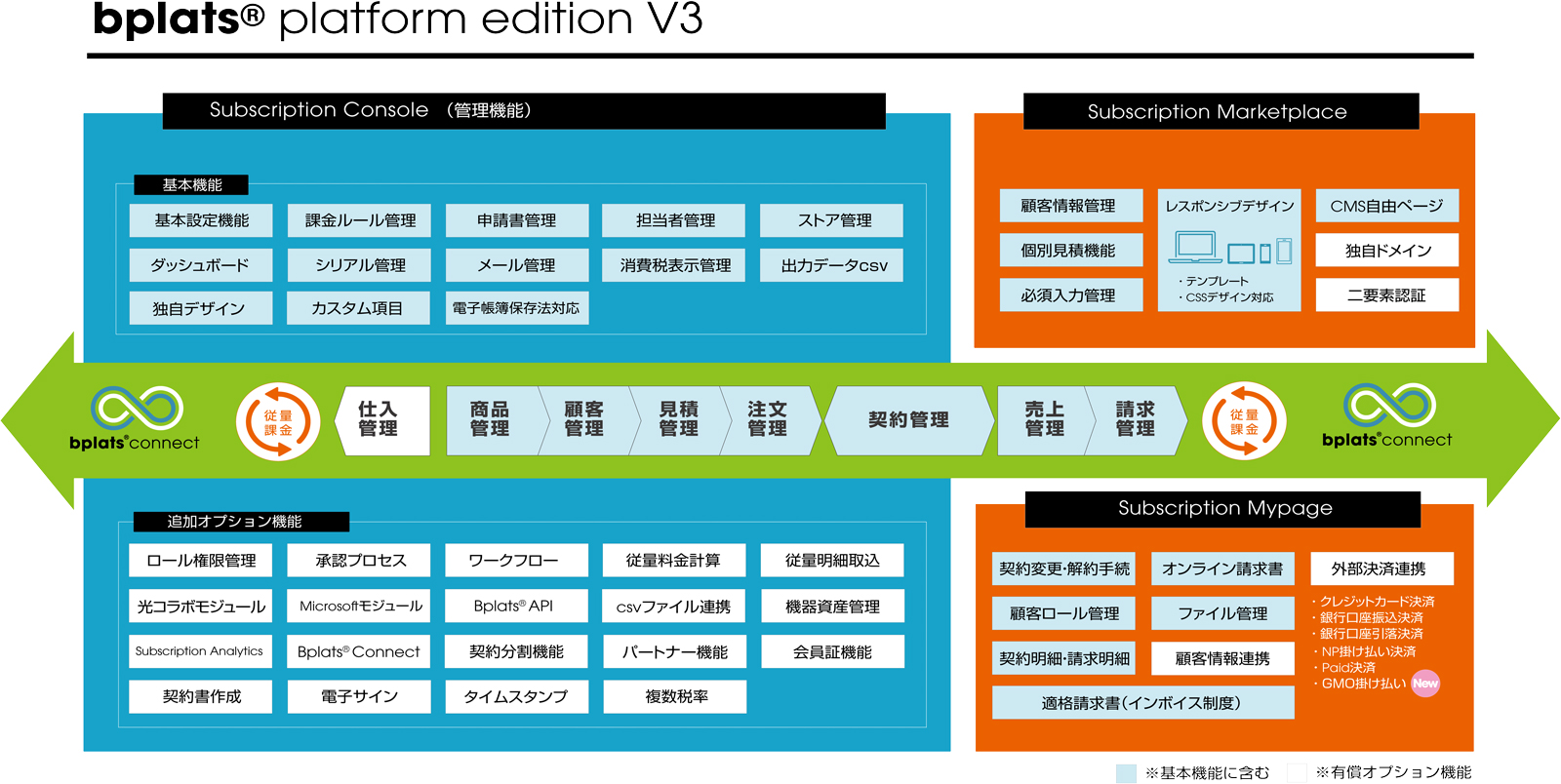

弊社の3つ目のサービス「Bplats®」はさまざまな可変要素のあるBtoBでも対応できるサブスクリプションビジネスのSaaSサービスなので、導入企業は製品やサービスなど本業の部分に集中しながら事業をスタートすることができます。

法人向けの携帯電話のレンタルを例に取りましょう。

では、本体、通信のSIM、業務管理有料アプリなど複数の契約が必要であり、顧客企業からすれば1社で完結して欲しいはずです。

つまり、少なくとも3種類の契約を一元で管理できなければBtoBで携帯電話のサブスクリプションビジネスを展開することはできないのです。

弊社の3つ目のサービス「Bplats®」はさまざまな可変要素のあるBtoBでも対応できるサブスクリプションビジネスのSaaSサービスなので、導入企業は製品やサービスなど本業の部分に集中しながら事業をスタートすることができます。

また、特定商取引法、電子帳簿保存法、インボイス制度など、サブスクリプションに影響する法令改正にも対応しています。

サブスクリプションに関連する法案に対応する法務担当の負担を軽減することができます。

サブスクリプションに関連する法案に対応する法務担当の負担を軽減することができます。

例えばどんなサービスで活用されていますか?

東京センチュリーの「IoT SELECTION connected with SORACOM」が提供するサービスも「Bplats®」を利用してサブスクリプションが構築されています。

SORACOMは小型のSIMを使ってIOT機器をコントロールする技術を持つ企業です。

SORACOMは小型のSIMを使ってIOT機器をコントロールする技術を持つ企業です。

例えば、「HelloLight」は、LEDのON/OFFを通信でお知らせするSIM一体型のIoT電球です。

電球を替えるだけで、工事やコンセントが不要で、遠く離れた場所でも電子メールなどを通じて点灯状況をリアルタイムで知ることができます。

電球を替えるだけで、工事やコンセントが不要で、遠く離れた場所でも電子メールなどを通じて点灯状況をリアルタイムで知ることができます。

IoT SELECTIONでは、この電球を売り切りではなく、月額費用制で提供しています。

SORACOMのSIM、ハローライト電球メーカーをセットにして通信料金も込みにした料金のプランになっています。

導入する企業によって、個数や期間はさまざまですが、契約が「Bplats®」によって適切に管理されています。

他にも太陽光パネルサービスにも採用例があります。

単にパネルを月額課金で提供するだけでなく、事業範囲が拡大し、それらに付帯するサービスなどを取り扱うなどといった複雑なモデルになると「Bplats®」が選ばれることが多いですね。

SORACOMのSIM、ハローライト電球メーカーをセットにして通信料金も込みにした料金のプランになっています。

導入する企業によって、個数や期間はさまざまですが、契約が「Bplats®」によって適切に管理されています。

他にも太陽光パネルサービスにも採用例があります。

単にパネルを月額課金で提供するだけでなく、事業範囲が拡大し、それらに付帯するサービスなどを取り扱うなどといった複雑なモデルになると「Bplats®」が選ばれることが多いですね。

「Bplats®」「サブかん®」「SaaSplats®」そして、これらのサービスを連携(コネクト)することで、世の中にどのような価値を提供していきたいですか?

品質にこだわる日本のモノづくりは素晴らしい文化だと思います。

一方でインターネットやクラウド技術の進化によってプラットフォーマーが登場しました。

モノからコトに価値がシフトする中で、これまでモノづくりや販売を担ってきた企業が事業を継続するための十分な利益を得られなくなるおそれがあります。

ぜひ、サブスクリプションという今後、主流となるビジネスへとDX化を図り、事業の価値を上げて収益をアップしてほしい。

サブスクリプションビジネスを始める上での後押しができればと思います。

一方でインターネットやクラウド技術の進化によってプラットフォーマーが登場しました。

モノからコトに価値がシフトする中で、これまでモノづくりや販売を担ってきた企業が事業を継続するための十分な利益を得られなくなるおそれがあります。

ぜひ、サブスクリプションという今後、主流となるビジネスへとDX化を図り、事業の価値を上げて収益をアップしてほしい。

サブスクリプションビジネスを始める上での後押しができればと思います。

「ビジネスのDXに取り組まなければ」と思ったら、お気軽にサブスクリプション総研にご連絡をいただければ、一緒に課題の整理ができると思います。

そこで、道筋が見えてきたら、どのようなサポートが必要かをご提案できればと思います。

そこで、道筋が見えてきたら、どのようなサポートが必要かをご提案できればと思います。